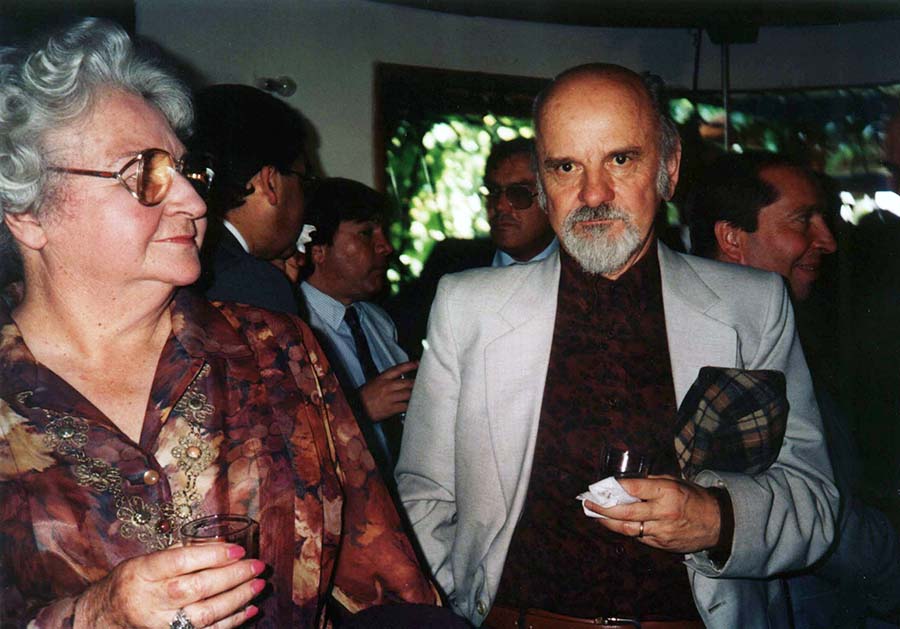

Conocí a Neruda a fines del año 1952, en plena primavera; volvía del exilio, en el que forzadamente permaneció cinco años por una ley mal llamada de Defensa de la Democracia. Fue en un gran acto público que le ofrecían, como homenaje y celebración de su regreso, los intelectuales, artistas y profesionales de Valparaíso. Fui invitado por un médico, común amigo, quien nos presentó, subí al estrado de honor y me tocó quedar muy cerca de él. Neruda estaba muy serio y solemne, muy reservado, callado pero atento, actitud que después muchas veces le conocí y que era el resultado más bien de timidez que de orgullo. Terminado el acto, nos despedimos cortésmente. Cuál no sería mi sorpresa cuando, al día siguiente, mi amigo llama por teléfono diciendo que va Neruda a almorzar a nuestra casa. Después de almuerzo, durmió la siesta en un pequeñísimo dormitorio, de una sola y minúscula cama, que era de mi hijo, con Matilde, su mujer, y aún no me explico cómo lo lograron.

En la tarde conversamos como si fuéramos ya viejos amigos, una amistad que nació en forma natural y espontánea y que duró hasta el día de su muerte, un miembro más en la familia, el tío Pablo, como mis hijos le llaman. Como no le agradaban los hoteles, era lógico y natural que aquella habitación pasara a ser suya, como lo fue por largo tiempo.

Durante nuestros años de amistad, y después de su muerte, nunca se me ocurrió preguntarme la razón de ella, de su inalterable y profundo curso. Últimamente otros me han hecho esa pregunta, y no sé si tengo la respuesta, o si tiene importancia. Supongo que, aparte de que teníamos ideas muy afines sobre el arte, la estética, la manera de sentir la vida y otras cosas, un factor que facilitó la espontaneidad amistosa fue que soy una persona de pocas palabras. Me gusta escuchar a las personas interesantes, y a él le gustaba hablar de todo. Tampoco tenía yo grandes pretensiones literarias o poéticas, y Neruda podía estar a gusto conmigo.

Me dijo en una ocasión: “Tú me recuerdas al campesino español. Tienes poca fantasía, vas directo a las cosas y eres un tremendo realista”. El primer día que fue a nuestra casa, Matilde alabó una linda maceta, con una bella planta, que teníamos en el jardín. La respuesta de mi esposa Marie fue inmediata: “es suya”. Pablo quedó sonriendo, complacido, como si pensara: “he encontrado un alma gemela”. ¿Podría ser ésta otra razón?

En esa época Neruda era ya un hombre maduro, alto, más bien grueso, pausado en su andar y movimientos, pero en una actividad constante, siempre ideando paseos, pequeñas caminatas por los alrededores de su casa de Isla Negra, cenas, fiestas de celebración, actividades partidarias, actos políticos, recitales poéticos, programas de vacaciones o fines de semana, visitas a los mercados, ferreterías, casas de antigüedades, depósitos de materiales de construcción provenientes de demoliciones, y allí, con sus ojos pequeños que eran “más para mirar que para ser vistos”, descubría inesperadamente los objetos más extraños, hermosos e inverosímiles, colgando de una estantería, o semiocultos entre montañas de objetos baladíes y sin mayor interés.

Salíamos casi siempre en mi “citroneta”, bastante estrecha. Le gustaba andar despacio, al lado del conductor, dirigiendo todas las maniobras del manejo, aunque nunca tomó un volante en su vida, mirando las calles, las vitrinas, el ajetreo de los comerciantes ambulantes, los escaparates de los negocios; y cuando desde lejos descubría algo que le interesaba, hacía detener el auto e inmediatamente lo compraba con gran alborozo y alegría, celebrando su nueva adquisición todo el resto del día. “Eres ojo de águila” le dijo mi mujer en una oportunidad, epíteto que le agradaba.

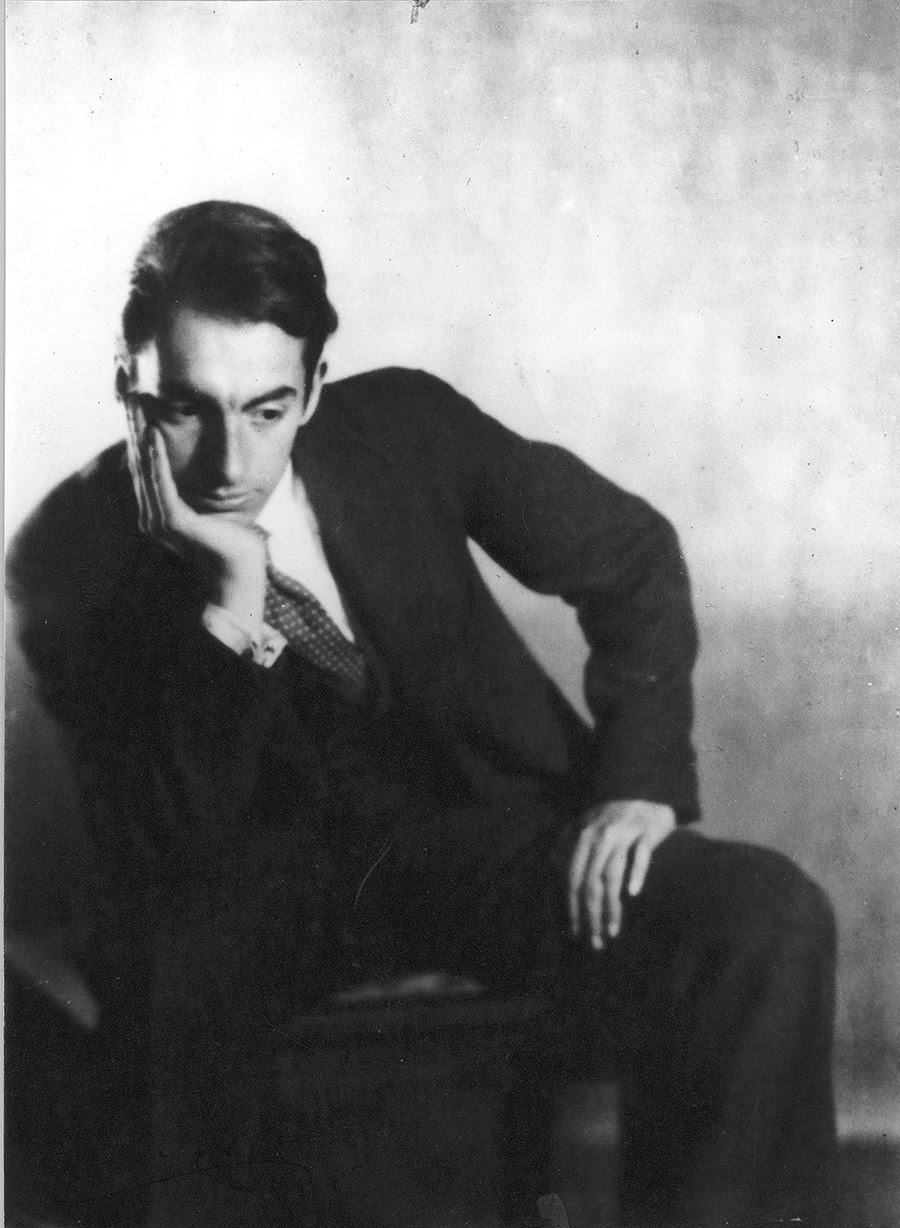

Pausado en el caminar, como he dicho, y en el hablar, pero de gran resistencia. Cutis terso, de color pálido aceitunado, sin una sola arruga, las que solo aparecieron cuando su enfermedad era ya muy avanzada, en los últimos meses de su vida. No quedaban rastros de ese joven alto y delgado, romántico, con gran capa y chambergo, que popularizó la magnífica fotografía de Sauré en su juventud.

Pisaba con suavidad y como sobre alfombras, parecía más bien deslizarse, como sonámbulo, en contraste con su tensa y permanente atención sobre todo lo que le rodeaba, ya fueran personas, objetos, paisajes, ideas, conversaciones o situaciones; nada se le escapaba, y podía seguir el hilo de varias discusiones a la vez, o sacar una libreta y escribir algo, sin perder el curso de un relato, o hacer notar finos matices de una opinión, una obra de arte, un paisaje, un buen vino o determinado manjar.

Reía de manera curiosa, como hacia adentro, se atoraba, se asfixiaba llenándosele los ojos de lágrimas. Acudía Matilde a socorrerlo, haciéndole respirar hondo o abanicándole. Nunca pudo emitir una de esas frescas y grandes risotadas que tanto admiraba, sobre todo, en su mujer.

Su voz, más bien grave y monocorde, extrañaba en un comienzo, especialmente al recitar sus versos; pero poco a poco uno llegaba a la conclusión de que era la voz justa para sus poemas; estudió y aprendió a recitar, y después de oírlo, con esa emoción que ponía en todo su quehacer, ya nunca más pude escuchar sus versos en otras voces y prefiero leerlos.

Sus manos eran finas y pequeñas, de dedos largos, torpes para cualquier trabajo mecánico, tomaba las cosas con mucho cuidado, como palpándolas, modelando con el tacto, denotando gran voluptuosidad al acariciar una copa de cristal, la superficie nacarada de una caracola, los gruesos vasos de vidrio mexicano que tanto amaba, las tapas y el lomo de un libro de fino empaste. Se notaba claramente que sentía con sus manos. Tenía siempre en el bolsillo una piedrecita pulida en forma natural por el mar, que acariciaba por momentos.

Escuchaba con atención y, por momentos, apoyaba su dedo índice en la mejilla y el pulgar bajo la barbilla.

Se restregaba a menudo el dorso de la nariz, o apoyaba toda la mitad de la cara reclinada sobre la palma de la mano.

Gustaba de los materiales nobles como la madera, el cuero, la piedra. En sus casas tenía buenos sillones, cómodos, muelles y grandes, de fino cuero, ubicados generalmente frente a la chimenea o a un gran ventanal. Decía que se había perdido la gran cultura de saber sentarse con la moda de las sillas modernas anatómicas. Sentado, estiraba las piernas sobre un pequeño taburete, siempre original (el de la Sebastiana era una silla de montar de camello), costumbre adquirida desde su estadía en México, donde una flebitis de ambas piernas dejó secuelas permanentes, y los médicos le aconsejaron sentarse con las piernas en alto. “Tengo flegmasía albans dolens” decía riendo, gozando con el sonido de las palabras latinas, “soy como una vieja matrona que ha tenido muchos hijos, y en realidad los tengo”. Se refería, obviamente, a sus libros.

Adquirió con los años un aspecto imponente, como de un gran jefe indio, o de las islas polinésicas. En una fiesta a la que asistían varios nativos de Isla de Pascua, al entrar y verlo sentado en su gran sillón, vestido con una fina bata de seda china, quedaron atónitos y en un silencio respetuoso; les recordaba, seguramente, a uno de sus antiguos dioses. Recuerdo otra vez en que me llamó la atención su poderosa figura: fue en Isla Negra, para la fiesta nacional de Chile, un dieciocho de septiembre, vestido con el traje típico del huaso chileno, gran faja roja, pantalón apretado y chaquetilla corta, zapatos de taco alto que resaltaban aún más su estatura, y sombrero de ala grande, semejante al cordobés, que lo rejuvenecía notablemente al ocultar su calvicie frontal incipiente.

Se alojaba en nuestra casa siempre que venía a Valparaíso, y terminamos por comprar, años después, una propiedad en uno de los cerros del Puerto, con espléndida vista panorámica: la Sebastiana.

Francisco Velasco

Pablo Neruda, el gran amigo

Noviembre de 1987