(Del libro Mauricio Amster Cats de los autores Felipe Reyes y Roberto Osses. Provincianos Editores, 2023)

A fines de la década del 30, Chile se sacudía el segundo gobierno de Alessandri Palma y el devastador terremoto de Chillán. Después de la república socialista de Marmaduke Grove y la insurrección de la marina en 1931, todo volvió a la sombra de la derecha. Terminando la década, a la llegada del Frente Popular al gobierno, la mitad de los santiaguinos pobres vivían en esos conventillos descritos por Alberto Romero y Nicomedes Guzmán en novelas como La mala estrella de Perucho González y La sangre y la esperanza. La capital era una ciudad de algo más de novecientos mil habitantes que comenzaba a extenderse hacia los cuatro puntos cardinales. Los partidos de izquierda habían echado a andar el Frente Popular (FP) local, cuyo abanderado era un hombre de clase media que prometía “pan, techo y abrigo” y lo subrayaba con una sentencia, acaso un aforismo: “gobernar es educar”. Los Frentes Populares habían fracasado en España y Francia, pero en Chile este proyecto político obtuvo una ajustada victoria electoral en la elección presidencial de octubre de 1938 (con el 50,45%), como estandarte de las capas medias, la masonería y los laicos, ampliando su base en los movimientos obreros y populares.

Mientras, en el ámbito cultural, nuevos grupos literarios y movimientos artísticos comienzan a surgir y, con esto, nuevas voces resuenan en el ambiente aportando diversidad y dinamismo a una escena ávida de propuestas, de diálogo y discusión, bajo el influjo de las vanguardias europeas. Quizá el mejor ejemplo de renovación fue el grupo surrealista chileno “La Mandrágora”, integrado por los poetas Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid, Braulio Arenas y Jorge Cáceres, quienes desde 1938 «constituyeron un fenómeno consistente que no se extinguió en el tiempo y que aún tiene diferentes tipos de repercusiones: desde revistas, antologías y muchos seguidores que asumen expresamente su influencia». Junto a ellos, una nueva generación de narradores también haría sentir su discurso literario-reivindicativo. Será la llamada “Generación del 38” la que centrará su mirada en el mundo popular y sus miserias y anhelos, en contraste a la candidez criollista. Un cóctel realista que no oblitera la ternura de seres mínimos que habitan los extramuros de una ciudad en expansión. Una generación cuyas fuentes fueron, en palabras del escritor Fernando Alegría, «dos guerras mundiales, más la matanza de Corea, más tres revoluciones decisivas (la mexicana, la rusa, la española) y la irrupción violenta del fascismo y la bancarrota de las democracias europeas». En Chile, nuevos tiempos comenzaban.

Por esos mismos días, uno de los entusiastas partidarios del FP, Pablo Neruda, una vez iniciada la Guerra Civil, había regresado de España y fundado la Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura, similar a las que existían en París, Barcelona y Valencia, integradas por Picasso, Romain Rolland, Tristan Tzara, Thomas Mann y André Marlaux. Mientras los españoles se desangran, Hitler se ha replanteado el límite de sus fronteras y ocupa Austria. Un año después estallará la Segunda Guerra Mundial; y Franco ya ha aplastado a la República. En Chile, la Guerra Civil Española tendrá amplia repercusión social e intelectual desde el primer momento: en 1936 editorial Panorama publica Madre España, con versos de veinte poetas entre los que se cuentan Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo y Winett de Rokha, Nicanor Parra y Julio Barrenechea.

Rumbo a «A la paz de las praderas»

(el viaje del Winnipeg)

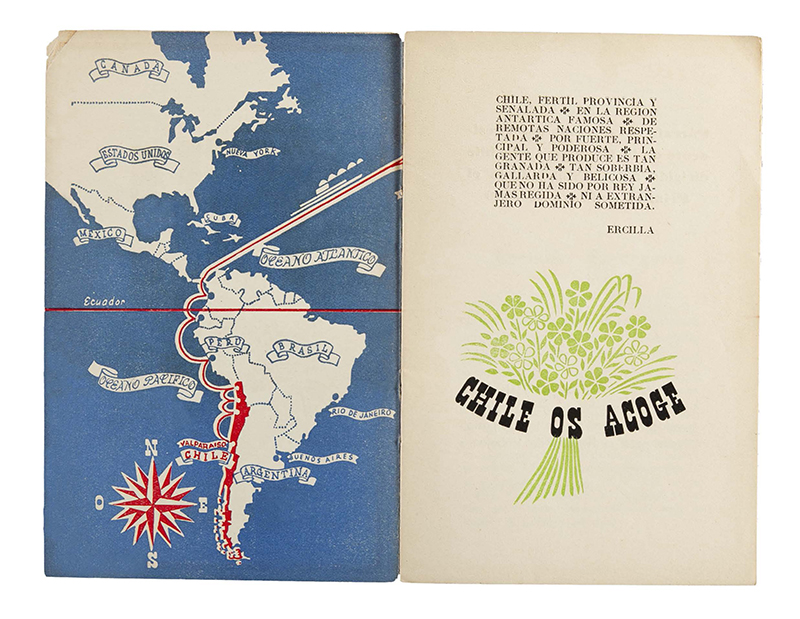

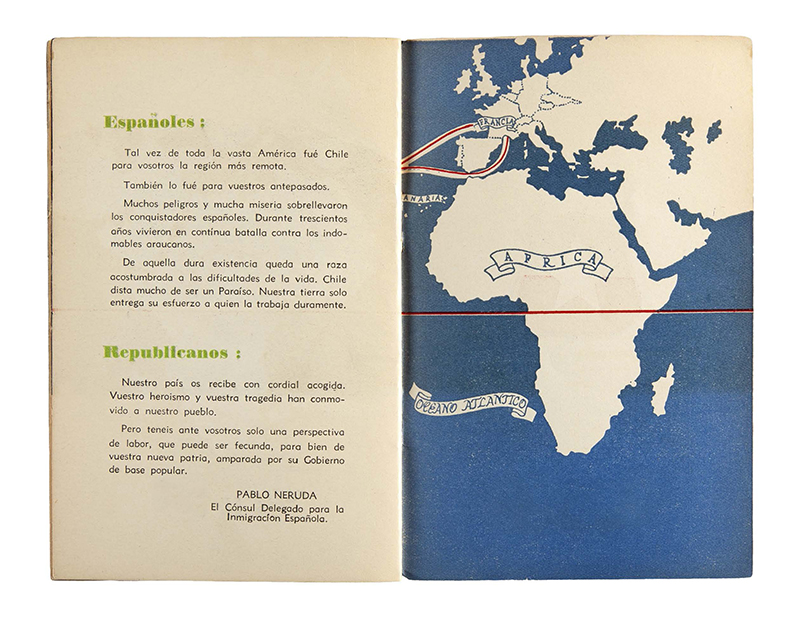

Neruda seguía atento los acontecimientos de la guerra que ya había asesinado a su amigo, el poeta Federico García Lorca, y perseguido a otros escritores de la Generación del 27 que había frecuentado durante su estancia diplomática en Barcelona y Madrid. Terminada la guerra, Neruda se entera de la situación de los refugiados españoles en Francia y realiza gestiones con el presidente Aguirre Cerda para ir en su ayuda. El mandatario lo nombra cónsul especial para la inmigración republicana y finalmente es enviado a París para coordinar el traslado de los españoles a Chile.

El 3 de agosto el Winnipeg zarpó del puerto fluvial de Pauillac, un barco de carga construido en 1918 acondicionado para el viaje en el que se amontonaban niñas y niños, hombres y mujeres, artistas, «labriegos, carpinteros, /pescadores,/ torneros, maquinistas,/ alfareros, curtidores: /se iba poblando el barco/ que partía a mi patria./ Yo sentía en los dedos/ las semillas/ de España/ que rescaté yo mismo y esparcí/ sobre el mar, dirigidas/ a la paz/ de las praderas», escribiría Neruda como evocación aquel día en el poema “Misión de Amor”. La nave cruzaría el Atlántico, pasaría por el Canal de Panamá y tomaría rumbo hacia el sur por el Pacífico.

Luego de un mes de travesía, en literas con colchonetas de paja, con La Marsellesa, tangos y canciones de la República española saliendo de los altavoces durante el día (cantaban: “El pueblo que crece y labora/levanta un presagio feraz./ Se acerca a una pródiga aurora/ de amor, de trabajo y de paz”); con el nacimiento de dos criaturas y la muerte de otra, con los botes salvavidas como lugar de encuentros sexuales, con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial y la marina alemana ―los submarinos nazis atacaban embarcaciones francesas e inglesas que navegaban por esas aguas―, el 2 de septiembre el Winnipeg recaló en el puerto de Valparaíso.

Según el informe de Oscar Hormazábal Labarca, prefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, en el barco venían 1.979 refugiados; dos de ellos eran el matrimonio conformado por el polaco nacionalizado español Mauricio Amster Cats, 32 años, registrado como “Dibujante”, y Abelarda Adina Amanedo Meraldino, su esposa, de 27 años, natural de La Coruña, quienes ―como la mayoría de los pasajeros― poco conocían del país que los recibía: «Yo, lo que sabía de Chile, desde niña, era a través del salitre. En todas las estaciones de España había muchos carteles que decían: ‘Salitre de Chile’. Chile para mí era un trigal enorme y un hombre a caballo», recordaba Adina, y la decisión de la pareja de abordar el Winnipeg: «Nosotros con Mauricio pensábamos ir a México. Conocíamos al agregado cultural de esa embajada, pero como Mauricio era muy amigo de los Alberti, que nos dijeron: “miren, va a llegar Neruda que traerá ayuda”, y María Teresa, la mujer de Rafael Alberti, nos aconsejó que era mucho mejor venir a Chile, porque Chile era el país más europeo de América».

El Winnipeg divisó el puerto de noche, se dio la noticia y los pasajeros salieron a la cubierta, no entendían por qué había luces tan arriba, más arriba de la ciudad, hasta fundirse con las estrellas. «Llegamos a las tres de la madrugada y toda la bahía estaba iluminada, lo que para nosotros fue una maravilla, porque pensábamos que íbamos a llegar a un puerto pequeño», recordaba el pintor José Balmes, quien era un niño de 12 años cuando vio por primera vez el puerto chileno. Al amanecer del 3 de septiembre los refugiados comprendieron la imagen nocturna que proyectaba la geografía del puerto, y a las nueve de la mañana comenzó el desembarco.

Una entusiasta multitud esperaba a los españoles con carteles de bienvenida, cantos y banderas, pero también con ropa de abrigo, comidas y bailes típicos. El historiador Leopoldo Castedo, pasajero del barco entonces de 24 años, recordaba: «Una impresionante masa humana llenaba muelles, grúas, tejados de los edificios aduaneros. Banderas y pancartas ondeaban y una banda de música tocaba el Himno Nacional y la Marcha de Riego. Después se animaron con tonadas y cuecas».

Una vez en tierra, 1.200 de ellos abordarían un tren especial a Santiago para ser ubicados en la capital y luego en otras ciudades del sur. Amster y su esposa se instalaron en Santiago, convencidos del espíritu del “pueblo que crece y labora”.

Buena parte de los españoles rápidamente se insertó en el devenir productivo, en la vida social y cultural del país; y muchos de ellos contribuyeron al desarrollo de la pujante industria del libro nacional. Nombres como los de Joaquín Almendros ―creador de la librería y editorial Orbe― o Arturo Soria, quien en 1941 funda la editorial Cruz del Sur, dirigida por el escritor José Santos González Vera, sello que publica la primera edición de Altazor de Vicente Huidobro.

Junto a los españoles, intelectuales latinoamericanos que huían de las dictaduras de sus países también hicieron su aporte a esta incipiente escena. Entre ellos los peruanos Luis Alberto Sánchez y Ciro Alegría, o el venezolano Mariano Picón Salas, quienes se integraron a la editorial Ercilla. Una época clave en la que se reemplaza a la imprenta por la empresa editorial, en su sentido moderno. De esta forma, entre 1930 y 1960 se vivió la época de oro del libro chileno: la consolidación del oficio de escritor, un mercado interno activo, con una oferta abundante de títulos a bajo precio que alcanzó proyección internacional; y es en ese contexto en que Mauricio Amster y Adina Amanedo desembarcan en Chile y fundan su nuevo hogar en Santiago.