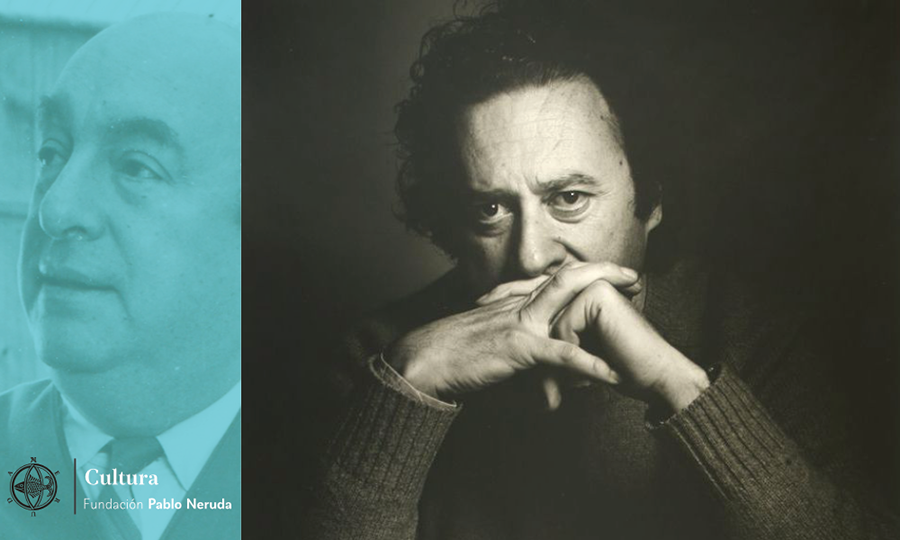

Por Enrique Lihn

Conmemoramos el natalicio durante el mes de septiembre del poeta Enrique Lihn, rescatamos dos textos, uno centrado en Pablo Neruda. (Santiago, 3 de septiembre de 1929- 10 de julio de 1988). Fue un escritor, crítico literario y dibujante chileno, mayormente conocido como poeta, pero que también escribió ensayos, cuentos, novelas, obras de teatro e historietas.

Un poeta da la medida de su autenticidad en la medida en que su escritura —conservadora o conquistadora— domine el espacio literario de la época en que se inscribe, efectuando allí toda una serie de operaciones descriptibles por su eficacia. Debe asumir el total de eso en lo que la poesía ha llegado a constituirse, actualizando una tradición con la originalidad obtenida de su frecuentación y activo conocimiento de los orígenes.

Dicha toma de posesión no se refiere obviamente a un objeto inerte, exterior a ella, del que pudiera hacerse cargo el sujeto de una manera pasiva. Actualizar una tradición en el plano de un lenguaje no significa de ningún modo, pues, el retorno idéntico de lo mismo sino su reaparición bajo el signo de la Alteridad; y esto es todo lo que en el campo de la creación (poética) puede admitirse como instancia conservadora: creación y poesía no admiten un mayor divorcio etimológico.

En un orden de observaciones a las que aquí podemos apelar referidas a la evolución de los géneros, se ha dicho: «Si se sabe de qué especie es el tigre, podemos deducir las características de cada tigre en particular, el nacimiento de uno nuevo no modifica la definición de la especie. La evolución sigue aquí (en el campo del arte o de la ciencia) un camino muy diferente; cada nuevo ejemplo modifica la especie». Una suerte de ley irregular o de irregularidad legalizada —la «ley de las excepciones»— parecería auspiciar el nacimiento de toda vocación poética en el seno de una especie de contranaturaleza; y, aquí –cito a Bataille- «cada forma individual escapa a esta medida común, y en algún grado, es un monstruo». Es la desemejanza de los distintos especímenes de una «especie» que se constituye de espaldas a toda ordenación y legalización abstractas, aquello que está en la base de su indiscutible «semejanza», de su entrañable parentesco. El desvío de una norma imposible, por lo demás, de constituirse dentro del sistema —el lenguaje poético— al que nos referimos, sin que el sistema mismo desaparezca admite grados de mayor o menor «monstruosidad», pero es ésta la que en mayor grado debe triunfar en la escritura poética, y no es raro pues que está ligada incluso temáticamente a ella. Sólo así debe entenderse el juicio de Apollinaire sobre «esta larga querella de la tradición y de la invención, del orden y la aventura».

Estos son, en parte, los trabajos que garantizan la Residencia en la Tierra de un poeta, vale decir, en la tierra, una y otra vez incógnita, de la escritura, sobre la cual cada nuevo ocupante debe extenderse a la aventura para instaurar su propio orden surgido de un doble e imperioso movimiento de solidaridad y desolidarización con los antiguos ocupantes de la poesía. Es la soledad de una palabra en una Lengua que no le ofrece el amparo de una institución establecida de una sola vez y para siempre, por todos y para todos, sino que, para el recién llegado, el rastro de otras experiencias de la palabra en el lenguaje, a las cuales se siente ligado en su soledad por una común anarquía.

Desde este punto de vista tampoco resulta sorprendente el hecho tantas veces reiterado por la palabra poética al nivel de la explicación temática misma –no sólo como configuración o expresión sino también como fábula; por ejemplo, en El habitante y su esperanza– de que esa palabra declare —desdoblándose en esta toma de conciencia de sí misma— su complicidad con «la gente intranquila e insatisfecha, sean éstos artistas o criminales».

El temple de ánimo de la soledad y la solidaridad anárquica con las marginalidades del mundo, puede compartirse extraliterariamente con determinados individuos o grupos humanos en ciertas coyunturas históricas; resolverse en una ideología y/o una política. De por sí, como contenido explícito, puede sitiar y abordar la forma literaria sin obtener nada de ella que en ella lo legitime. Pero, al desplegarse la palabra poética rehusándose a constituirse en el contenido de un continente exterior a ella y a cifrar así un significado que le imponga su ley, y la disipe en la generalidad, reduciendo lo que ella tiene de no dicho a lo ya dicho, venciendo su resistencia a ceder a la imposición de significaciones en las que otros pretendan encerrarla so pretexto de su «ambigüedad»; al adoptar esta conducta, la palabra poética —solidaria y solitaria— encuentra en sí misma, a partir de sus propias operaciones y como su «deber original», la Ley de su excepcionalidad transgresora con respecto a los códigos establecidos por la Realidad Dada.

La palabra poética es una experiencia del lenguaje que lo pone a prueba negativamente. Surge como una resistencia de la «monstruosidad” a «la medida común del lenguaje» y a las pretensiones totalizadoras del sistema sígnico prevaleciente o dominante en una sociedad dada.

Frente al discurso de dicho sistema que reprime a la palabra imponiéndosele como una falsa conciencia, y por virtud de la palabra poética, el deseo que estaría en la base de la constitución de los signos, vuelve a panetrar en el lenguaje que así encarnado toma la densidad de un cuerpo verbal. Para llegar a esta materialización, la palabra poética asume «el terror de los signos inciertos», aquellos contra los cuales «en toda sociedad» —Roland Barthes— «se desarrollan técnicas destinadas a fijar la cadena flotante de los significados”. Estos signos inciertos lo son, pero no de una vaguedad significativa; significan la resistencia a la congelación de los significados en virtud de la cual se instaura el verdadero terror no vivido que implica la falsa conciencia de la realidad como producto de las técnicas sociales y represivas de significación.

La palabra poética, obsedida expresamente desde Rimbaud por la posibilidad de «poseer la verdad en un alma y un cuerpo» empieza por la explosión y el derrumbe del lenguaje hacia el abismo corporal y erotizado que le ocultan las sublimaciones del lenguaje común. Asume el terror del inconsciente y se acerca, entonces, a otros sistemas sígnicos como la gestualidad, la mímica y en cierto sentido la voz misma, que responden mejor a sus impulsos delirantes.

El delirio anula la obra de la represión o, por lo menos, la enfrenta, verificando en sí mismo la existencia de la represión. La relación de identidad de la palabra poética con el inconsciente –identidad, para nosotros, a la vez de rebelión y revelación- ha sido ya muchas veces y bien descrita: «Infralingüística —escribe E. Benveniste—, tiene su fuente en una región más profunda que aquélla en que la educación instaura el mecanismo lingüístico. Utiliza signos que no se descomponen y que comprenden numerosas variantes individuales, susceptibles a su vez de acrecentarse por recurso al dominio común de la cultura o la experiencia común».

La palabra poética desarticula ese mecanismo lingüístico obligándolo a funcionar en esa región más profunda, desfuncionalizándolo allí en beneficio de la lucha contra la represión a través del delirio. A la estabilidad de los significados congelados contrapone la inestabilidad de una palabra que fluye y refluye, balbucea y gesticula y que a la vez opone a las indeterminaciones de la generalidad, la resistencia de las máximas concreciones.