Por Ernesto González Barnert

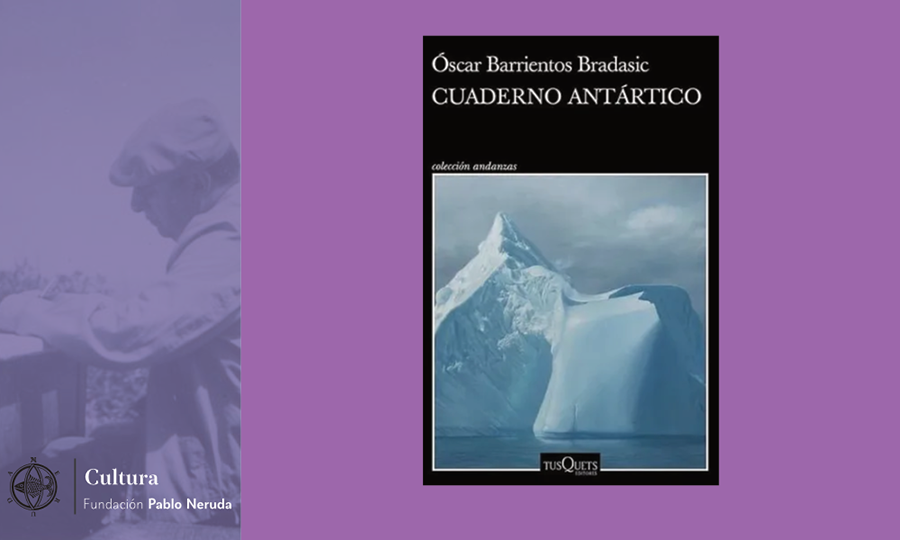

A propósito de su reciente libro: Cuaderno antártico, lo último del destacado escritor magallánico Óscar Barrientos Bradasic, Premio a la Trayectoria Pablo Neruda. Fragmento en exclusiva que aquí puedes leer, rememoramos la entrevista que realizamos hace un tiempo en el Portal Cultura: «Hasta que Bon Jovi cante Blaze of Glory en las Torres del Paine» Entrevista a Óscar Barrientos Bradasic

(Fragmento de Cuaderno antártico)

Comenzó en el mes de enero, cuando me embarqué rumbo al continente antártico tomando un avión en el aeropuerto de Punta Arenas. El despegue resultó sin contratiempos, aunque para algunos el paraje encarna un aliento imperioso, desprenderse de la superficie se asocia al corte del cordón umbilical. Vi por la ventanilla el estrecho de Magallanes, espada azul, rotunda, separador de acero ancestral entre el emplazamiento citadino y la majestuosa Tierra del Fuego. Luego de unas horas y ante mis ojos asombrados, el escudo nobiliario de los hielos se desplazó sobre las duras aguas, envueltas en una luz tenue y violenta.

Descendí a la Isla Rey Jorge, la mayor del archipiélago de las Shetland del Sur. Avancé entre un puñado de tripulantes hasta la base Presidente Frei. Allí esperaríamos a que nos trasladaran en botes con motor fuera de borda al barco fondeado a la gira. Al lado radicaba otra base local, la Faddéy Faddéyevich Bellinsgauzen: su nombre reverencia al marino súbdito del zar Alejandro I, considerado codescubridor de la Antártida junto con el británico Edward Bransfield y el estadounidense Nathaniel Palmer.

Todo viaje entraña enigma, epifanía y encubre una revelación; un encriptado don divino que se vuelve amuleto. El mío estaba por manifestarse.

Alcé la vista hacia la izquierda, elevé el mentón por sobre un yermo, abrupto promontorio habilitado con una agreste escalera. Sus rústicos peldaños desistían la proeza de escalarlos. En lo alto se empinaban las decoradas cúpulas de una iglesia ortodoxa, remate de una ermita grisácea, piramidal, hecha de madera de Altái, remota república rusa, lecho de soberbios ríos siberianos que vierten en el Ártico. En dos palabras, Rusia, el apóstol Andrés, la Rus de Kiev, su historia de dones y cismas, se hacía presente aquí, al sur del globo terráqueo.

Una figura bajaba penosamente las escaleras haciendo el quite al viento cada dos por tres más arremolinado, insinuante de finos carámbanos nevados que al vuelo empezaban a espesarse. Sobresalía el sobretodo; la negra sotana cual lomo de caballo azabache; la cabeza coronada por un tocado con grabados; la larga y tupida barba: torrente canoso, crecido, disperso. Llevaba en las manos la cruz metálica de ocho brazos, el acetre para el agua bendita y su aspersorio. Casi estábamos cara a cara y el clérigo seguía su andar ajeno a mi sorpresa. Ráfagas caladoras de huesos cruzaban la meseta helada como si el mundo acabara de estrenarse.

De pronto un cormorán surge en escena marchando sobre el suelo rocoso. Sin apenas dudarlo, comienza a picotear la flamante vestidura del religioso. El tiempo se detiene. El instante preciso se estira en el devenir. Se me antoja que me topo con arcanos meridionales: dos monjes sombríos alabando la ofrenda invernal. Justo cuando la ventisca desdibuja la tela, desdobla las plumas del palmípedo, el sacerdote asperja y bendice al pájaro que levanta el vuelo: cual niño sintiendo su primer miedo, huye del bautismo, se funde en los anchos torbellinos del viento polar, soplo de gigantes antiguos.

—¿Qué quieren decirme los dioses? —me pregunté.

Probablemente nada, ya que la vocación habla sin palabras. Solo el sonido de la hélice girando entre las aguas frías y la visión del Ocean Nova, a la gira con su soberbio casco blanco y azul parecían desgarrar las tentativas del diccionario por nombrar las cosas. Ya a bordo, me enteraría que aquel robusto navío había sido construido en Dinamarca el año 1992 para navegar originalmente por las costas de Groenlandia, que el capitán era ruso y que la bandera que ondeaba en lo alto de su mástil era de Trinidad y Tobago. Hermosa coincidencia que en el continente más distante del globo navegue esta suerte de Torre de Babel, atravesando tiempos y culturas, desgarrando la idea de un mundo único y monolítico.

En el camarote asignado guardé mis ropas, acomodé algunos libros que traje conmigo y mi cuaderno. Ese conjunto de hojas anilladas de tapas duras con hojas tan albas como los témpanos que circundaban el barco a la manera de un cinturón de asteroides blancos..

Uno de los grandes peligros de un viaje hacia un mundo desconocido es que se ejecute la travesía para confirmar hipótesis ya preconcebidas.

Viajaba con la expresión del vacío. ¿Qué pasaría si el blancor de la nieve fuesen páginas en blanco invitando a que en ellas se escriban rapsodias, epopeyas, bitácoras, las impresiones que el abismo otorga a la lucidez? ¿No sería la autoría una suerte de blasfemia ante esa página ancestral? Me cuesta creer que la industria de la creación fuese concebida como un repositorio de una humanidad reflexiva, siempre condenada a naufragar.

O quizás sí. Quizás las grandes extensiones de nieve del continente austral son también páginas en blanco donde los hombres han querido escribir una epopeya interminable y fundacional.

Llevo entre mis pertenencias una carpeta con recortes, notas de viajes, impresiones que entran conmigo a ese barco. Son los libros que viajan en mí, las aventuras de navegantes solitarios sin más brújula que el desasosiego, el coro de náufragos clamando ante el tridente del vendaval, viajes literarios, sueños que la razón extravió en los baúles del delirio. Traigo también miedo, esa sensación quebradiza que sintieron todos quienes se aventuraron en los mares del continente blanco.

También llevo un cuaderno con las páginas en blanco. La angustia de la página en blanco, argumento tan cursi que de solo pronunciarlo me ruborizo como una amapola. Pero es un dato real.

Un diario de viaje dispuesto a embalsamar en su pequeña dimensionalidad, aquellas imágenes que puedan ser traducidas en palabras. El lenguaje, en este contexto, parece un arete infructuoso, un insuficiente dispositivo ante el despliegue de esta geografía planetaria.

Este espacio tan imaginado como semantizado y siempre reconstruido al momento de la colisión con lo real es mi laboratorio escritural: El cuaderno antártico.