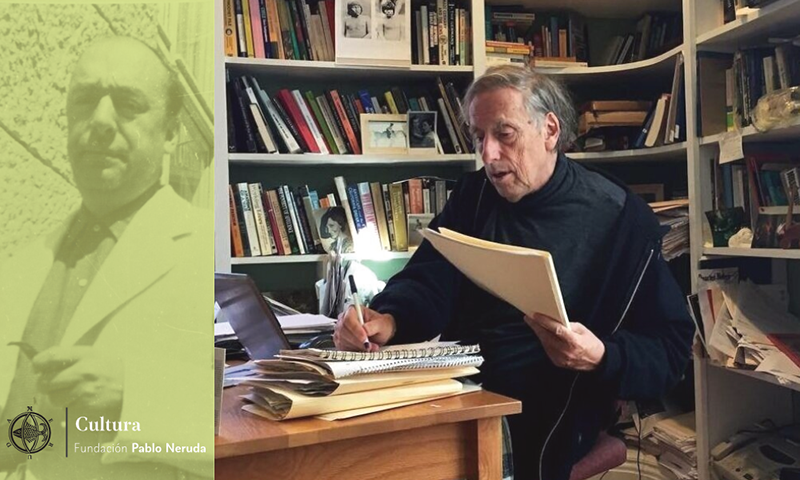

Por Ariel Dorfman

Aquel 26 de septiembre de 1973 en que enterraron a Pablo Neruda vivía yo en Santiago de Chile, a sólo escasos kilómetros del cementerio General, y nada hubiera sido más fácil para mí que caminar hasta el otro lado de la ciudad para acompañar al gran poeta en su último viaje hacia la tierra. En efecto, no me hubiera costado casi nada unirme a los hombres y las mujeres que coreaban su nombre, podría haber cantado yo también ese nombre frente a su ataúd, podría haberme despedido de él. Pero no lo hice: no caminé esos kilómetros, no repetí su nombre frente al sarcófago, no asistí al funeral del hombre que, más que cualquier otro autor vivo o muerto, me había iniciado en el amor a Chile y al idioma castellano.

Es una de las pocas cosas en la vida de que me arrepiento.

Cuando había llegado a Chile en 1954 desde los Estados Unidos —un joven de doce años, nacido en Argentina y que, sin embargo, sólo pobremente balbuceaba un par de palabras en mi idioma nativo— no había oído hablar de Neruda ni menos hubiera podido recitar uno de sus versos. Durante la década venidera, sin embargo, en la medida de que Chile y sus sílabas me fueron seduciendo, Neruda iba a infiltrarse gota a gota en mi existencia hasta que finalmente me tomó el corazón por asalto.

Mi primer encuentro con Neruda, si no recuerdo mal, fue a la edad de catorce. Ardiendo por una distante y voluptuosa adolescente varios años mayor, recibí el consejo de un compañero de colegio de que yo buscara medios de susurrarle —i es que la fortuna me deparara tal cercanía— algunas palabras selectas al oído de la esquiva bella: «Puedo escribir los versos más tristes esta noche», y ella de inmediato, insistía mi sibilino asesor, caería en mis brazos, pronta a entregar esos labios lujuriosos y ariscos.

Hice el intento, pero mi interpretación debe haber sido tan deplorable como mi acento, puesto que respondió: «¡Neruda! Veinte poemas de amor. Eres el quinto aprendiz de poeta que me lo enuncia en un mes. ¿Por qué no te aprendes mejor Una canción desesperada?». Yo era tan ignorante que ni siquiera sabía que, además de cancelar mis ilusiones con un epitafio metafórico, ella se estaba refiriendo a otro poema de Neruda de la misma colección. Lo que sí quedó claro era que si pretendía conquistar a las damas era imprescindible que me sumergiera en el repertorio nerudiano con más seriedad, lo que hice buceando en Los versos del Capitán, esa obra anónima que el poeta todavía no había reconocido como suya, pero que transparentaba su particular genio en cada una de sus eróticas estrofas.

En los años que siguieron, Neruda iba a ser mi guía a lo largo del camino interminable de mi búsqueda de expresión emocional, intelectual, literaria, el acompañante de mi perpetua re-invención. Vasto e inagotable, siempre estaba Neruda al alcance de mi lengua, pronto a descifrar un mundo hostil y misterioso, infinitamente disponible para cada inquietud y cada apetencia.

Cuando necesitaba entenderme con el torbellino existencial de mi vida, sumergirme en el terror de mi propia extinción, mi añoranza de alguna ardua resurrección, cuando se trataba de explorar las fronteras fluctuantes que separan y comunican los sueños y las pesadillas y el caos oceánico de lo cotidiano, ahí estaba Residencia en la Tierra. Y cuando había que ir nombrando a la América Nuestra ahí se extendía el Canto General, los pájaros y los ríos, las montañas y las piedras, así como el sube a nacer conmigo, hermano, de las Alturas de Machu Picchu, toda la furiosa historia de la América Latina recobrada, los millones de vidas perdidas de los pobres de hoy y ayer, desposeídos de todo menos de su dignidad. Y cuando era cosa de contemplar mis propios pies, de discernir las palabras para articular lo que significaba bañarse en el mar helado y volcánico que Neruda también amaba, cuando había que sondear los enigmas de la alcachofa y las lagartijas y el color azul, era Neruda en sus Odas elementales, siempre Neruda, el que entreabría las ventanas coloquiales del lenguaje una y otra y otra vez, como un amigo furtivo que me murmuraba en el corazón las maravillas del mundo y que se maravillaba también de que ese mundo no pudiera pertenecer a sus habitantes de la manera pródiga con que pertenecía a sus poetas. La política, el caldillo de congrio, los callejones con y sin salida, los relojes y los campanarios, los héroes y los burdeles y los mineros, los dictadores y los pezones y los zapatos y las manos, las manos, las manos -todo lo que uno quisiera saber de la vida en su abundancia infinita-, ahí estaba Neruda, ahí había llegado siempre antes Neruda, con su exceso y su libertinaje de palabras, la mayoría de ellas —pero no todas, por cierto— asomándose a la perfección.

Y ahora estaba muerto el artífice de mi mirada y yo iba a faltar a su funeral.

Había muerto Neruda de cáncer, pero también de tristeza; la angustia que le ocasionó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la amargura que trajo la muerte de Salvador Allende y de tantos otros amigos y compatriotas apresados, torturados, fusilados, la devastación de los ideales de justicia social y soberanía económica por los que Neruda, comunista de cepa, había luchado gran parte de su vida, toda esa congoja acumulada terminó liquidándolo. Un clima de miedo —el mismo miedo que Neruda había descrito en sus versos fugitivos, la sangre que había denunciado en las calles de la España republicana— ahora estaba descendiendo sobre su propio Chile pacífico, invadiendo y silenciando a cada habitante de la esperanza. Fue ese miedo el que me impedía concurrir al sepelio de Neruda. Estaba ya en la clandestindad, intentando salir vivo del país, y me decía a mí mismo con rabia que lo más estúpido que podía hacer sería acudir a un funeral colmado de soldados y espías.

Miles de otros chilenos, tal vez más desesperados que yo, seguramente más imprudentes y definitivamente más indomables, decidieron desafiar a las autoridades y enfrentar el espectro de su propio pánico. Desde todo Santiago convergieron sobre el cementerio General, uno a uno, aquel día de septiembre. Amigos míos me contaron después que al principio la multitud se hallaba muda y desolada y de repente una voz había germinado desde las profundidades de la muchedumbre oscura y había gritado «¡Compañero Pablo Neruda!». Y centenares de voces tronaron la respuesta, «¡Presente!». Y las tropas que vigilaban no habían sabido cómo reaccionar a este homenaje al más gran poeta de Chile, al escritor más popular de la América Latina, una de las voces más magníficas del siglo veinte o de cualquier otro siglo. Y entonces el mismo barítono había vuelto a brotar —era el gran novelista patagónico Francisco Coloane, un gigante de inmensas manos y larga barba blanca— y ahora rugió otro nombre: «¡Compañero Salvador Allende!», exigiendo la presencia y el reconocimiento del presidente muerto que había sido enterrado dos semanas antes en forma secreta y anónima, y de nuevo «¡Presente!», el grito de combate de aquellos que no habían podido llorar todavía en forma pública el saqueo de sus sueños de una revolución libertaria y que iban a tener que llorar un dolor aún más vasto en los diecisiete años de dictadura que los aguardaba.

Neruda debe haber sonreído del otro lado de la muerte. Él creía, más que nada, en el cuerpo —sus jugos, huesos, genitales, sus pelos y piel y tobillos— y tiene que haber sido una reivindicación de su visión darse cuenta de que su cuerpo aparentemente difunto se estaba convirtiendo en la mecha que iba a encender la resistencia chilena a Pinochet, que esta afluencia funeraria terminó siendo el primer intento de parte del pueblo que Neruda había cantado en sus poemas para rescatar los espacios públicos prohibidos. Y simbólico que este reto inicial a las fuerzas de la extinción y del autoritarismo surgiera desde la despedida popular a un labrador de las palabras que había proclamado él mismo que los poetas no eran dioses, sino que más bien panaderos o carpinteros, enmarañados en la vida cotidiana de los hombres y mujeres comunes, y compartiendo su destino.

Sí, era apropiado que fueran esos hombres y esas mujeres quienes, como yo, habían sido nutridos a lo largo de su existencia por las baladas de Pablo, de alguna manera justo que fueran ellos los primeros en informarle al mundo que su bardo no los había abandonado, los primeros en jurar que lo mantendrían con vida meramente recordando la caliente sombra de sus palabras cuando hacían el amor y cuando bebían un buen tinto y cuando respiraban la luz deslumbrante del mar, perpetuarlo cuando sentían la melancolía del crepúsculo y la esperanza del amanecer y el ultraje de la explotación, yo creo que Neruda hubiese querido que su último acto en esta tierra se convirtiera en el preludio o quizás la anticipación de algo infinitamente mejor, la profecía de aquel día en que el planeta fuera digno de los poemas que él nos ofreció con tanta generosidad y que todavía resuenan y perduran más allá de nuestra muerte y de su propia muerte insignificante y transitoria.

(Publicado originalmente en El País – Madrid – 27/09/03)