La historia de La Casa Museo Chascona tiene su origen en la relación amorosa de Pablo Neruda y Matilde Urrutia. En esta residencia vivieron juntos desde 1954 hasta la muerte del poeta.

En 1949 Neruda viaja a México con su mujer de entonces, la argentina Delia del Carril. Allí se reencuentra con Matilde, una mujer chilena con quién había tenido un fugaz romance años antes en Santiago. Esta pasión continuará en Europa, donde permanecen un mes en la Isla de Capri, en Italia. De allí nació uno de los grandes poemarios amorosos de Neruda: Los versos del capitán, cuyas primera ediciones fueron anónimas, para mantener el secreto del amor al que aludían.

Vuelven a Chile en el invierno de 1952. Para Neruda significa volver a Chile después de un largo exilio.

En busca de un lugar donde cobijar la relación clandestina, llegan al barrio de Bellavista. Este sector de Santiago era muy cercano al centro de la ciudad, pero separado por el río Mapocho, una zona que siempre mantuvo una identidad de pueblo aparte, especialmente tranquilo. Lugar de talleres de artistas y con un halo bohemio –hoy es eso, pero en el modo “atractivo turístico”, muy lejos del que era su domicilio oficial, la casa de Michoacán, la amplia casa de avenida Lynch, en el barrio de Ñuñoa, donde vivía Neruda con Delia del Carril.

Caminando por Bellavista, Matilde recordó que alguien que la asesoraba en asuntos económicos le recomendó que comprara, aunque sólo fuera como inversión, un sitio a los pies del Cerro San Cristóbal, que se vendía a un precio muy conveniente y que podría valorizarse.

“Llegamos a una pequeña casa de madera y entramos”, escribió Matilde en sus memorias. “Estábamos como embrujados por un ruido de agua, era una verdadera catarata la que se venía por el canal, en la cumbre del sitio. Pablo estaba feliz.

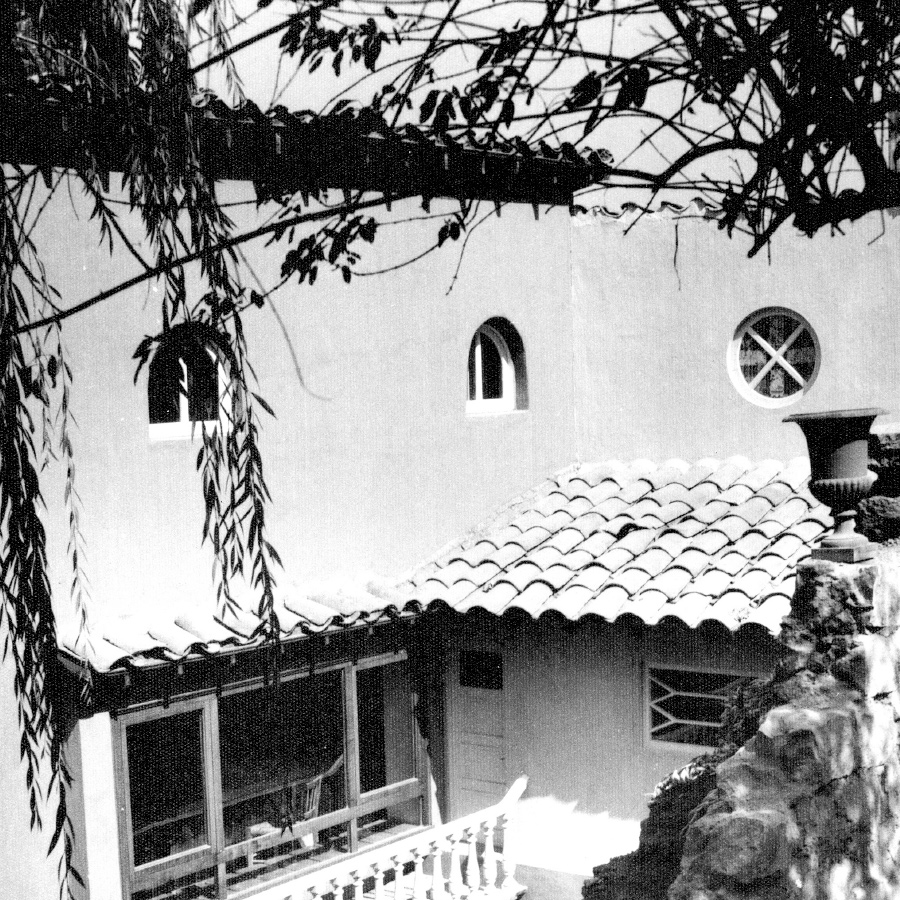

Neruda bautizó esta nueva casa como “La Chascona” –palabra quechua que significa “pelo desordenado” o “despeinada”, de uso común en Chile-, uno de los apodos con que el poeta se refería a Matilde. La casa se compra en noviembre de 1952. Era un terreno en pendiente, de unos trescientos cincuenta metros. Un día Neruda anunció que llevaría a un amigo arquitecto. Se trataba del catalán Germán Rodríguez Arias. Cuando vio ese terreno y su pronunciada pendiente, sentenció entre risas que los dueños de la casa quedarían condenados a vivir subiendo y bajando escaleras.

Rodríguez Arias ya había trabajado antes para Neruda en Michoacán y en Isla Negra. Esta vez le llevó un proyecto con la casa orientada hacia el sol, lo que significaba vista a la ciudad. Neruda la dio vuelta para que quedara mirando hacia la cordillera. De ahí en adelante, el poeta siguió discutiendo con el arquitecto, y modificando los planos. Hizo traer unos troncos de ciprés del sur, escogía las maderas, modificaba los detalles.

Las obras se iniciaron en noviembre de 1953. Cuando encontraron el terreno firme para construir, empezaron a hacer los cimientos y comenzaron a elevarse los muros de la casa. Ese primer proyecto de Rodríguez Arias se desarrolló en dos cuerpos independientes, el principal de los cuales era la sala y el dormitorio.

Cada semana Neruda cambiaba los planos del arquitecto, modificaba los detalles y terminó dejando el living con un solo muro, todo lo demás son ventanas. Discutía con Germán hasta la saciedad. “Yo quiero – le decía – que el vidrio llegue hasta abajo, al suelo”. Él contestaba: “No puede ser, tiene que haber unos cincuenta centímetros de construcción para colocar los ventanales”. Y las discusiones eran infinitas. Cuando estas dos piezas se terminaron Germán Rodríguez Arias señaló: “Ésta ya no es la casa que yo diseñé, ésta es una casa diseñada por Pablo Neruda”.

La obra se terminó en mayo de 1954. Posteriormente se le harían varios agregados y ampliaciones. Como se ha dicho, en esa primera etapa solo se hizo el living, un dormitorio y otro pequeño recinto. Por el momento no necesitaban más. Su primera habitante sería Matilde, quien se trasladó a vivir a La Chascona. Neruda seguía casado con Delia, viviendo en la casa Michoacán, e inventando reuniones políticas y otras coartadas para pasar el mayor tiempo posible con Matilde. En esta doble vida, contaba con la complicidad de Ricardo, el chofer que lo llevaba de una casa a la otra y que a veces se encarga también de los traslados de Matilde. Así por ejemplo, el 12 de julio de 1954, el día de su cumpleaños 50, el poeta le escribe a Matilde una nota que dice: “Amor mío, mi primer beso y mi primer pensamiento para mi adorada. Le mando algunas flores y a Ricardo por si lo necesita. Me quedo a ver si puedo escribir mi discurso. A mediodía corro a verla, mándeme el coche”.

“50 años de amor para ti y todos los besos que caben en tu boca postal y en tu corazón que tiranizo”. Varios de los amigos del poeta sabían de su relación oculta. Algunos de los que vinieron a Chile, primero al Congreso Continental de la Cultura, de 1953, y después a las celebraciones que se organizaron con ocasión del 50 cumpleaños de Neruda, en julio de 1954, visitaron “La Chascona”.

Ese secreto, que cada vez lo era menos, no podía durar indefinidamente. En “Michoacán”, Neruda tenía un jardinero al que despidió porque desparecieron unas botellas de vino que solo él sabía dónde se guardaban. El jardinero era amigo del chofer y por éste sabía de la relación secreta de Neruda. Lo delató. Delia, decidió terminar la relación. Dijo: “Este no es un matrimonio burgués; si no hay amor, no hay matrimonio”. Partió a Buenos Aires y luego a París. El poeta puso su ropa en una maleta y se fue a vivir a “La Chascona”. Así, en febrero de 1955, termina la etapa clandestina de su amor con Matilde. La pareja ya no se separaría hasta la muerte de Neruda, dieciocho años después.

Formalizada la relación, comenzaron las ampliaciones, y la compra de un terreno aledaño. Las últimas ampliaciones las realizó el arquitecto Carlos Martner, en 1958, ya que Rodríguez Arias había regresado a Europa. Neruda modela sus espacios de forma absolutamente personal, ajeno al gusto señorial y al burgués. Crea un ambiente interior, de intimidad, en oposición a los ambientes exteriorizados que imponen los criterios de la publicidad y del prestigio.

Desde entonces, la casa es tal como la conocemos ahora: tres grandes volúmenes separados, en pendiente, unidos en el espacio exterior por escaleras y terrazas, todo en formas irregulares, distintas alturas y materialidades, actuando la vegetación como un elemento unificador. Difícil hablar de una lógica, de una preocupación por el vivir cotidiano, si pensamos, por ejemplo, que el salón está a muchas escaleras y terrazas del comedor.

El recorrido a esta casa de extraña contextura se inicia por el bar continuo al comedor, donde comienzan a asomar las colecciones de pintura, más que nada bodegones antiguos, y algunos cuadros representativos de artistas chilenos, muchos de los cuales trabajaron con él ilustrando sus poemas. El bar pertenecía a un antiguo barco francés, cuya cubierta es de peltre; el comedor, una mesa angosta y larga en una sala con un techo de barco que termina en una pequeña puerta, casi secreta, que da acceso a una escalera de caracol, muy estrecha, que lleva a un dormitorio. En otro de los espacios de la casa está el salón, donde está el famoso cuadro que Diego Rivera pintara de Matilde en que escondido en su pelo está el perfil de Neruda, cuadro pintado en un viaje a Chile de Rivera en 1953, y dos obras de Fernand Leger, quién también realizó ilustraciones para la edición francesa de Canto general. Sobre el salón está el dormitorio de Pablo y Matilde. Luego de subir escaleras y pendientes, antes del tercer volumen se encuentra otro bar que está repleto de figuras pintorescas, colecciones diversas, zapatos gigantes, todo puesto a modo de entretención y juego.

Repartidos por la casa, se encuentra una colección curiosa que apasionó a Neruda. Son objetos de diversa índole: bandejas de distintos tamaños, mesas, cubos, biombos, paragüeros, platos, copas e individuales para mesas, todos con el sello de la original creatividad del diseñador Piero Fornasetti, que hicieron furor a mediados de los años cincuenta. De la amistad con Fornasetti, quedan cartas en que se prometen colaborar en la publicación de libros en que se unan ambos talentos, pero, desgraciadamente, nada de eso llega a ocurrir.

Además, algunos objetos que corresponden a artesanía típica chilena, especialmente figuras en greda negra de Quinchamalí, que por los tiempos en que Neruda las compró y atesoró, no eran en absoluto valoradas, e impensadas como objetos de decoración. Este aporte de Neruda en cuanto al rescate de lo chileno, que está tan presente en su poesía como en el detalle señalado –del que hay muchos otros ejemplos valiosos– constituye parte importante de lo que la persona de Neruda ha devenido en el imaginario nacional, algo que podríamos explicar como el agradecimiento implícito hacia quién ha jerarquizado y puesto en valor aquello que correspondía a lo más popular y humilde, y por ello, relegado, dejado fuera del buen gusto establecido y aceptado como tal. Ese mismo valor lo encontramos en su obra en lo referido a aquello básico, a la comida, por ejemplo, que se despliega en las Odas elementales, evidenciando la belleza y secretos de la sencillez.

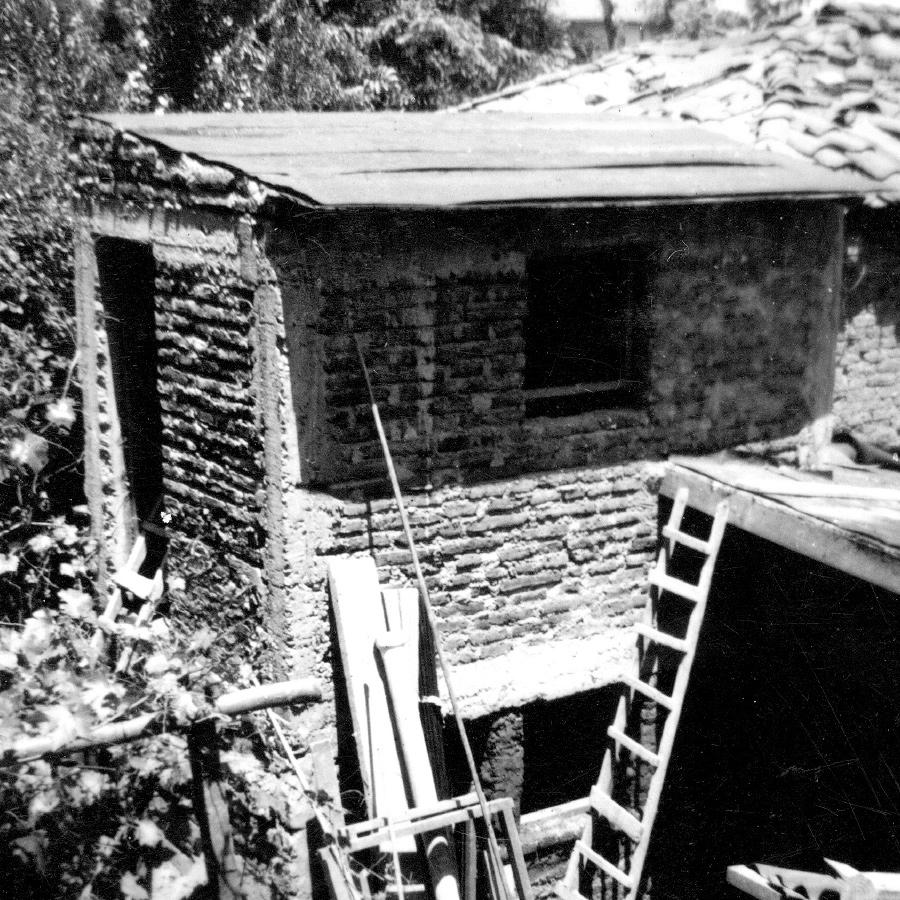

La historia de La Chascona tuvo un final triste y luego una resurrección. El 23 de septiembre de 1973, a doce días del golpe militar que derrocó al Presidente Salvador Allende, Neruda muere en la Clínica Santa María de Santiago. La Chascona, lo mismo que La Sebastiana, su casa de Valparaíso, habían sido objeto del más brutal vandalismo el mismo día del golpe. Matilde Urrutia insistió en velar al poeta en la casa que habían construido juntos, para que quedara en evidencia lo que estaba ocurriendo entonces en Chile.

Más que robar, los autores del ataque a La Chascona tenían el afán de destruir. Obstruyeron la acequia que corría por el patio para que el agua inundara la casa. Fue necesario tender tablones sobre el barro para trasladar los restos mortales de Neruda.

Pasaron esa fría noche en el living que tenía todos los vidrios rotos. Al día siguiente desde La Chascona salió el cortejo al que, a pesar de la intimidatoria presencia militar, se fue uniendo cada vez más gente. Así, los funerales del poeta se transformaron en la primera manifestación popular de repudio a la dictadura militar que se había instalado en el país.

El sábado 5 de enero de 1985, Matilde muere en La Chascona. Se hizo una declaración pública, según la cual, Matilde dispuso que se organizara una fundación para hacerse cargo de los bienes y patrimonio literario de Pablo Neruda, con el propósito de promover el cultivo y la propagación de las artes y las letras en general. Es así como en 1986, se crea la “Fundación Pablo Neruda”.

Después de la recuperación de la democracia en Chile, el 12 de diciembre de 1992, los restos de Pablo Neruda y de Matilde Urrutia fueron trasladados a la Casa Museo de Isla Negra, con todos los honores que se les debían tanto al gran poeta como a su valiente mujer.